Congélation post-mortem : l’incroyable pari scientifique pour défier le temps

Et si la mort n'était qu'une étape temporaire ? Des pionniers ont choisi de préserver leur corps dans l'azote liquide, misant sur les progrès médicaux du futur. Une démarche à la frontière du rationnel et de l'utopie, qui interroge les limites de la vie.

La cryogénisation, une pause dans le temps pour défier la mort

Et si la mort n’était qu’une question de patience ? La cryogénisation offre une approche radicalement différente : préserver l’organisme dans un état de suspension à -196°C, comme si on appuyait sur pause en attendant des jours meilleurs.

Cette pratique, appelée cryonie, repose sur un pari scientifique fascinant : nos arrière-petits-enfants posséderont les connaissances médicales pour réveiller ces dormeurs du froid. Loin d’être une simple fiction, cette idée mobilise des chercheurs depuis les années 1960.

Une histoire qui prend ses racines en Europe

Le saviez-vous ? L’un des précurseurs de cette idée était un scientifique français. Dans les années 1940, Jean Rostand étudiait déjà les effets du froid intense sur la matière vivante. Mais c’est l’américain Robert Ettinger qui popularisera véritablement le concept avec son livre prophétique « La Perspective de l’immortalité » publié en 1962.

Son raisonnement ? La médecine évoluant constamment, une conservation optimale pourrait permettre aux futurs spécialistes de réaliser ce qui nous semble aujourd’hui impossible.

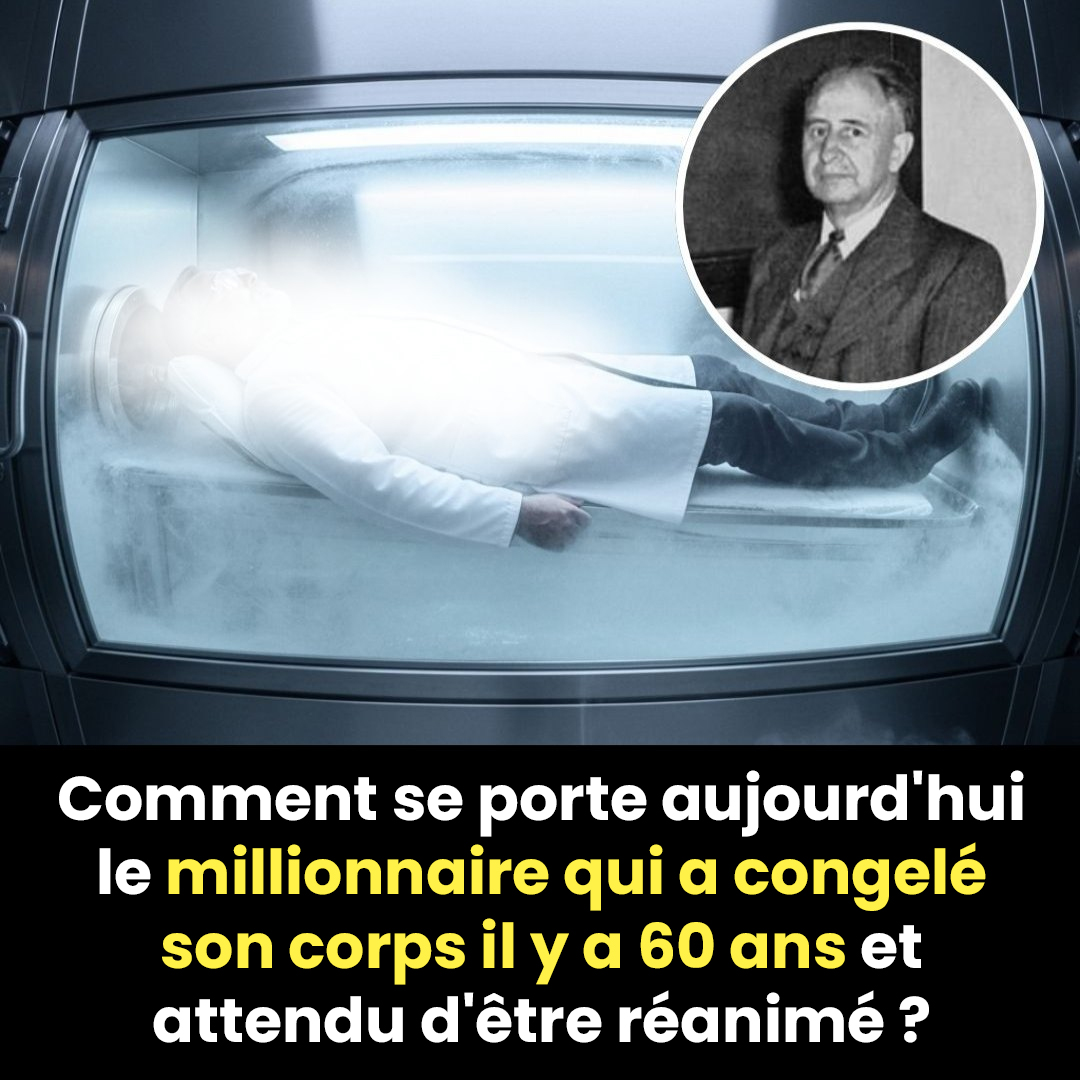

James Bedford, l’homme qui osa défier le temps

Janvier 1967 marque un tournant historique : James Bedford, professeur atteint d’un cancer terminal, devient le premier être humain à tenter l’aventure cryogénique. Dès sa mort déclarée, une équipe spécialisée entame immédiatement le processus de préservation dans l’azote liquide.

Près de 60 ans plus tard, son corps repose toujours dans un centre spécialisé en Arizona, devenu symbole de cette quête d’éternité. Bedford n’est plus simplement un patient, mais l’incarnation vivante (si l’on peut dire) de l’audace humaine face à la mortalité.

Entre espoirs et questionnements légitimes

Avec plusieurs centaines de personnes déjà cryopréservées et des milliers d’autres en attente, la pratique ne cesse de séduire. Mais cet engouement soulève des interrogations fondamentales :

– Notre identité et nos souvenirs résisteront-ils à ce voyage dans le froid extrême ?

– Les scientifiques du futur disposeront-ils vraiment des outils pour réparer les dommages cellulaires ?

– Le prix exorbitant (compter plusieurs dizaines de milliers d’euros) ne crée-t-il pas une inégalité face à la longévité ?

Une controverse qui réchauffe les débats

Si les avis scientifiques restent partagés, les défenseurs de la cryogénisation y voient une formidable démonstration de foi dans le progrès. Rappelons-nous que de nombreuses avancées médicales furent d’abord accueillies avec scepticisme.

Entre quête d’éternité et défi biologique, la cryogénisation continue de captiver notre imaginaire. Peut-être représente-t-elle simplement la version high-tech des anciennes quêtes d’immortalité, adaptée à notre ère technologique.

Une certitude demeure : cette aventure aux frontières de la science nous rappelle que les limites de la médecine sont constamment repoussées. Et qui sait ? Dans quelques siècles, nos descendants considéreront peut-être cette pratique avec la même admiration que nous portons aujourd’hui aux pionniers de la conquête spatiale.